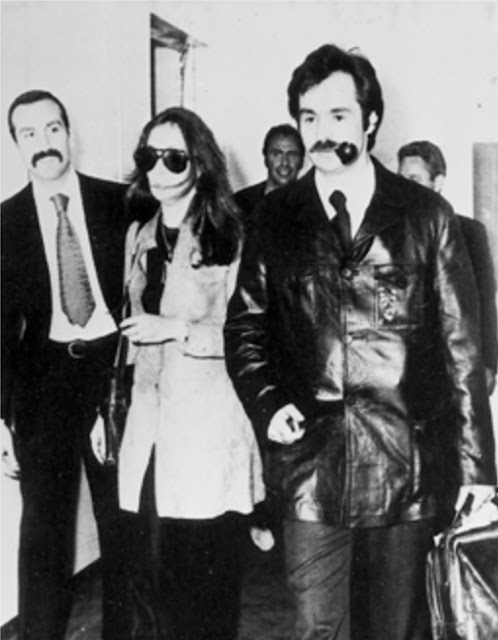

È il 1° maggio del 1976 quando Alexandros Panagulis detto Alekos, eroe solitario nella lotta greca contro la tirannia e il Potere, muore tragicamente a causa di un «sospetto» incidente stradale.

Per partecipare al funerale, milioni di persone si accalcano per le strade di Atene al grido «Zi, zi, zi!, Vive, vive, vive». Si apre così, Un uomo, si apre dalla conclusione, dalla fine della vita di Alekos e della storia d’amore con Oriana.

L’incipit del libro, di una bellezza struggente, rappresenta certamente una delle vette letterarie raggiunte dalla Fallaci. Dopo il flash sul funerale, la narrazione riprende da qualche anno addietro, e il lettore rivive con Oriana il crollo di Panagulis, a partire dal suo tentativo di uccidere il tiranno Papadopulos e dal conseguente arresto.

Mantenendosi saldamente in bilico tra romanzo e reportage, la Fallaci narra la lotta personale di Alekos contro la tirannia, il suo disperato tentativo di fuga e l’inevitabile l’arresto – violento ed emblematico della rigidità del regime greco –, soffermandosi a lungo sulla detenzione, le costanti torture fisiche e psicologiche patite, il castigo esemplare inflitto al ribelle.

Condannato a morte infinite volte, era stato graziato infinite volte; torturato con barbarie indicibili, aveva resistito senza parlare, senza cedere alle minacce; e intanto la sua fama si era diffusa non soltanto all’interno dei confini greci e il regime non riusciva a trovare uno stratagemma per eliminarlo senza destar sospetti nell’opinione pubblica. È così che Alekos Panagulis, diventato ormai il paladino della resistenza greca, si era trasformato in un vero e proprio eroe del suo popolo.

Ma col tempo il popolo dimentica gli eroi, e «i suoi aguzzini» ben lo sapevano: dopo parecchi cambi di prigione e altrettanti tentativi di fuga, dopo mesi di sofferenze e innumerevoli scioperi della fame, per Alekos era stato costruito un carcere personalizzato, di super-sicurezza: Boiati. Rinchiuso per anni al buio in pochi metri quadrati, vittima della mancanza di cibo e di terribili condizioni igieniche, Alekos era forse impazzito? Le immagini disegnate dalle poesie che scriveva sui rarissimi pezzi di carta che gli capitavano sotto mano rasentavano forse la follia, o nel suo esilio forzato aveva trovato la forza sufficiente per progettare la vendetta e mantenersi sano di mente?

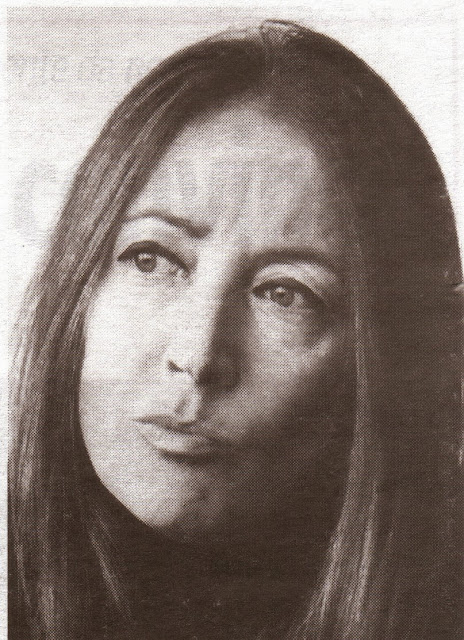

Oriana Fallaci, che dopo la scarcerazione lo incontrerà per un’intervista e vivrà con lui anni di amore, deliri e ossessioni, racconta in questo libro il periodo più bello e forse più tormentato della sua vita. Un amore profondo, viscerale, che si intreccia a una battaglia né pubblica né privata, alla ricerca disperata della libertà portata avanti da un eroe da tragedia greca, un sognatore inguaribile, forse soltanto un uomo.

Per conoscerlo un po'

Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città, e rintronava incessante, ossessivo, spazzando qualsiasi altro suono, scandendo la grande menzogna. Zi, zi, zi! Vive, vive, vive! Un ruggito che non aveva nulla di umano. Infatti non si alzava da esseri umani, creature con due braccia e due gambe e un pensiero proprio, si alzava da una bestia mostruosa e senza pensiero, la folla, la piovra che a mezzogiorno, incrostata di pugni chiusi, di volti distorti, di bocche contratte, aveva invaso la piazza della cattedrale ortodossa poi allungato i tentacoli nelle strade adiacenti intasandole, sommergendole con l’implacabilità della lava che nel suo straripare divora ogni ostacolo, assordandole con il suo zi, zi, zi. Sottrarsene era illusione. Alcuni tentavano, e si chiudevano nelle case, nei negozi, negli uffici, ovunque sembrasse di trovare un riparo, non udire almeno il ruggito, ma filtrando attraverso le porte, le finestre, i muri, esso gli giungeva ugualmente agli orecchi sicché dopo un poco finivano con l’arrendersi al suo sortilegio. Col pretesto di guardare uscivano, andavano incontro a un tentacolo e ci cadevano dentro, diventavano anche loro un pugno chiuso, un volto distorto, una bocca contratta. Zi, zi, zi! E la piovra cresceva, si spandeva in sussulti, a ciascun sussulto altri mille, altri diecimila, altri centomila. Alle due del pomeriggio erano cinquecentomila, alle tre un milione, alle quattro un milione e mezzo, alle cinque non si contavano più. Non venivano soltanto dalla città, da Atene. Venivano anche da lontano, dalle campagne dell’Attica e dell’Epiro, dalle isole dell’Egeo, dai villaggi del Peloponneso, della Macedonia, della Tessaglia: coi treni, coi battelli, con gli autobus, creature con due braccia e due gambe e un pensiero proprio prima che la piovra li inghiottisse, contadini e pescatori con l’abito della domenica, operai con la tuta, donne coi bambini, studenti. Il popolo insomma. Quel popolo che fino a ieri t’aveva scansato, lasciato solo come un cane scomodo, ignorandoti quando dicevi non lasciatevi intruppare dai dogmi, dalle uniformi, dalle dottrine, non lasciatevi turlupinare da chi vi comanda, da chi vi promette, da chi vi spaventa, da chi vuole sostituire un padrone con un nuovo padrone, non siate gregge perdio, non riparatevi sotto l’ombrello delle colpe altrui, lottate, ragionate col vostro cervello, ricordate che ciascuno è qualcuno, un individuo prezioso, responsabile, artefice di se stesso, difendetelo il vostro io, nocciolo di ogni libertà, la libertà è un dovere, prima che un diritto è un dovere. Ora ti ascoltavano, ora che eri morto. Dirigendosi verso la piovra portavano il tuo ritratto, cartelli di minacce e di sfida, bandiere, ghirlande di alloro, corone a forma di A, di P, di Z, A per Alekos, P per Panagulis, Z per zi, zi, zi. Quintali di gardenie, garofani, rose. E faceva un caldo atroce quel mercoledì 5 maggio 1976, il puzzo dei petali cotti appestava, mi toglieva il respiro quanto la certezza che tutto ciò non sarebbe durato che un giorno, poi il ruggito si sarebbe spento, il dolore si sarebbe dissolto nell’indifferenza, la rabbia nell’ubbidienza, e le acque si sarebbero placate morbide molli obliose sul gorgo della tua nave affondata: il Potere avrebbe vinto ancora una volta. L’eterno Potere che non muore mai, cade sempre per risorgere dalle sue ceneri, magari credi di averlo abbattuto con una rivoluzione o un macello che chiamano rivoluzione e invece rieccolo, intatto, diverso nel colore e basta, qua nero, là rosso, o giallo o verde o viola, mentre il popolo accetta o subisce o si adegua. Per questo sorridevi quel sorriso impercettibile, amaro e beffardo?

.jpg)

.gif)

.jpg)

.jpg)